Im Mai 2023 konnten wir einen sehr guten Vortrag im Schlauen Haus in Oldenburg hören. Die Unterlagen wurden mir im Anschluss zur Verfügung gestellt. Gern möchte ich die beachtliche und sehr gute Sichtweise einer renommierten Klinikdirektorin im Bereich Suchtmedizin teilen.

Behandlung der Vermeidung des Unerträglichen – Abhängigkeitserkrankungen im Kontext

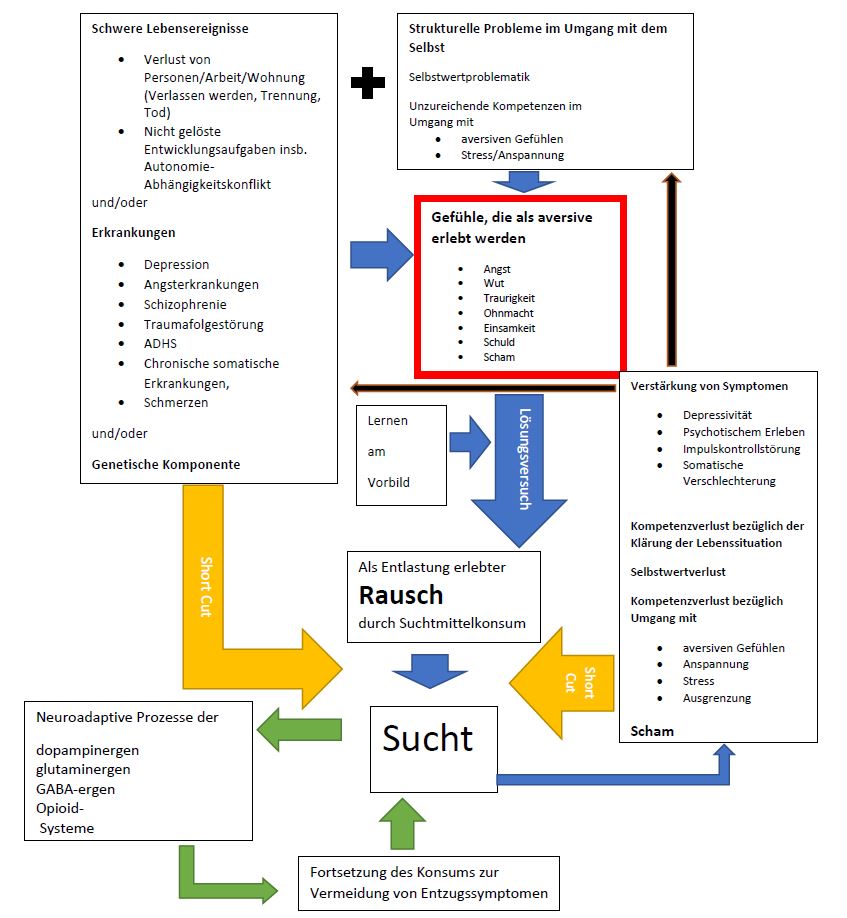

Abhängigkeitserkrankungen entstehen aus einem Bewältigungsversuch für gravierende und in der Regel komplexe intrapsychische Probleme. In individuell unterschiedlichen Ausmaßen kommen dabei schwierige Lebenssituationen, psychische Erkrankungen und genetische Komponenten sowie unzureichende Kompetenzen zur Bewältigung von als aversiv erlebten Gefühle und Stress zusammen.

Als Bewältigungsversuch wird zunächst, vor allem wenn es Vorbilder gibt, die ebenfalls so handeln, ein Rausch zur Entlastung gesucht, der je nach Substanz mehr oder weniger schnell in eine Abhängigkeitserkrankung mündet und bei dem die aversiven Gefühle im Verlauf der Erkrankung immer erfolgreicher vermieden werden. Die aus der körperlichen und psychischen Abhängigkeit resultierenden Unfähigkeit, den Konsum zu beherrschen, führt zu einer Verstärkung der auslösenden Faktoren und zu Scham, sodass eine Abwärtsspirale entsteht, die zu einer chronischen Erkrankung und sogar zum Tode führen kann.

Um das komplexe, zur Abhängigkeit führenden System zu veranschaulichen, wurde ein Modell (siehe Abbildung Seite 4) entwickelt, dessen Komponenten im Folgenden kurz erläutert werden:

Der überwiegende Teil der Menschen mit Abhängigkeitserkrankungen leidet bereits vor der Abhängigkeitsentwicklung an psychiatrischen und/oder somatischen Erkrankungen. Unter den somatischen Erkrankungen sind besonders die zu Schmerzen führenden chronischen Erkrankungen mit dem Risiko einer Abhängigkeitsentwicklung verbunden. Psychiatrische Erkrankungen, die bei Suchterkrankung häufig sind, sind Depression, Angsterkrankungen, Schizophrenie, Traumafolgestörungen und ADHS. Hinzu kommen mit großer Häufigkeit gravierende Lebensereignisse wie der Verlust von nahestehenden Personen durch Trennung oder Tod, sowie der Verlust von Arbeit und/oder Wohnung. Nicht bewältigte Entwicklungsaufgaben, insbesondere ungelöste Autonomie-Abhängigkeit-Konflikte kommen nicht selten dazu. All dieses führt zu intensiven Gefühlen.

Viele Menschen mit Suchterkrankungen haben strukturelle Probleme im Umgang mit sich selbst. Diese können durch lebensgeschichtliche Ereignisse wie Traumatisierungen, aber durch unzureichend erlernten Umgang mit Gefühlen, sowie durch den Verlust von emotionaler Kompetenz im Rahmen von Erkrankungen verursacht werden. Oft resultiert daraus eine Selbstwertproblematik gepaart mit einer geringen Fähigkeit zum Umgang mit Stress und innerer Anspannung. Die Fähigkeit zur Bewältigung von Gefühlen ist hierdurch deutlich eingeschränkt.

Oft liegt zudem eine genetische Komponente vor, die als Teil des multifaktoriellen Geschehens anamnestisch erfragt werden kann.

Intensive und als negativ wahrgenommenen Gefühle spielen eine zentrale Rolle bei der Entwicklung von Abhängigkeit. Angst, Wut, Traurigkeit, Ohnmacht, Einsamkeit, Schuld und Scham sind Beispiele von Gefühlen, für die keine ausreichenden Bewältigungsmechanismen zur Verfügung stehen. Viele Menschen, die sich intensiven, aversiven Gefühlen ausgesetzt sehen, die sie als nicht zu bewältigen wahrnehmen, suchen nach kurzfristigen Möglichkeiten, das gefühl nicht aushalten zu müssen. Als mögliche Lösung nutzen sie den Rausch durch Suchtmittelkonsum, der im Moment entlastet. Dieses Verhalten liegt näher, wenn Vorbilder sich genauso verhalten. Als Vorbilder fungieren neben Familienmitgliedern auch Mitglieder der Peer Group oder sogenannte Celebrities.

Problematisch wird die Nutzung eines Rauschs als Entlastung, wenn die negativ erlebten Gefühle, gar nicht mehr erlebt werden, sondern schon bei Schlüsselreizen und/oder Gedanken an die Gefühle konsumiert wird, um diese über einen regelrechten „short cut“ zu vermeiden. Dieser Vorgang führt zu einer Abnahme der Kompetenz im Umgang mit Gefühlen und gleichzeitig auch zu einem immer häufigeren Konsum und hat damit einen sich selbst verstärkenden Effekt, der für die Entwicklung von Abhängigkeitserkrankungen so typisch und gleichzeitig so gefährlich ist.

Mit dem Anstieg der Konsumhäufigkeit, die zu einen vom Ausmaß der Belastung und den Kompetenzen zum Umgang mit Gefühlen abhängt, zu anderen aber auch von durch das jeweilige Suchtmittel verursachten neuroadaptiven Prozesse in verschiedenen Rezeptorsystemen, entwickelt sich eine psychische und oft auch ein körperliche Abhängigkeit. Bei einem Versuch des betroffenen, nicht mehr zu konsumieren, entstehen Entzugssymptome, die je nach Substanz sogar vital bedrohlich sein können. Der Konsum muss fortgesetzt werden, um die Entzugssymptome zu vermeiden. Je länger dieser Zyklus abläuft, umso höher wird die Konsumdosis. Die nun manifest abhängigen Betroffenen erleben einen Kontrollverlust, der oft als unerträglich wahrgenommen wird, was wiederum den Konsum verstärkt.

Der regelmäßige Konsum zur Vermeidung von psychischen und körperlichen Entzugssymptomen und die Unfähigkeit, die Dosis kontrollieren, hat gravierende psychische Konsequenzen. Sie führt zur Verstärkung von Symptomen psychischer Erkrankungen und zu Verlust von weitere Kompetenzen zur Klärung der Lebenssituation. Beide Konsequenzen sowie die Erkenntnis, die Kontrolle zu verlieren, führen zu weiterem Selbstwertverlust und die Kompetenz im Umgang mit Gefühlen, Anspannung und Stress wird geringer. Noch dazu erleben die Betroffenen ausgeprägte Scham. Gleichzeitig werden erfahren die Betroffenen nun oft eine soziale und gesellschaftliche Ausgrenzung. Diese Konsequenzen führen wiederum dazu, dass unerträgliche Gefühle vermieden werden müssen und es entsteht ein weiterer „short cut“, der zur Fortsetzung des Konsums führt.

Die Behandlung von Patient*innen mit Abhängigkeitserkrankungen

Die Behandlung von Menschen mit Abhängigkeitserkrankungen hat dieses komplexe System, dem eine kontinuierliche nicht selten tödlich verlaufende Verschlechterung innewohnt, zu unterbrechen. Eine körperliche Entzugsbehandlung und eine Weiterleitung in das Suchthilfesystem sind unabdingbar, greifen aber zu kurz. Eine sorgfältige Diagnostik psychischer und körperlicher Erkrankungen und deren Behandlung auch in Kooperation mit somatischen Kollegen stehen oft am Anfang der Behandlung. Die Notwendigkeit dafür ist aber auch im Verlauf immer wieder zu überprüfen. Motivationale Arbeit ist diesbezüglich oft erforderlich, wie auch in der Begleitung von Patient*innen im Substanzentzug und in der Weiterleitung in die Entwöhnungsbehandlung.

Als zentrales Thema, dem sich alle Behandler mit den Patient*innen gemeinsam zuwenden müssen, erweist sich die Identifikation und der Umgang mit als unerträglich erlebten Gefühlen, für deren Bewältigung den Patient*innen die Kompetenzen fehlen. Diese können mit psychotherapeutischer Unterstützung entwickelt werden. Die psychotherapeutische Bearbeitung biografische Themen, wie der Lerngeschichte, dem Umgang mit sich selbst und der Erweiterung der sozialen Kompetenzen spielen eine große Rolle in der Behandlung von Patient*innen mit Abhängigkeitserkrankungen. Auch Seelsorge zur Trauerbewältigung und zum Umgang mit Schuld, die oft in Allianz mit Scham ein gravierendes Therapiehindernis ist, kann maßgebliche Veränderungen einleiten.

Bei der Erweiterung der Alltagskompetenzen und der Kompetenzen zum Umgang mit Gefühlen sind zusätzlich zur Psychotherapie Fachtherapien, wie Kunsttherapie, Arbeitstherapie, Bewegungstherapie und das Erlernen von Entspannungstechniken von Bedeutung. Ergotherapie kann helfen, hirnorganische und psychische Folgen der Abhängigkeitserkrankung zu überwinden und sich auf den Alltag und gegebenenfalls eine berufliche Wiedereingliederung vorzubereiten. Soziotherapie unterstützt die Eingliederung in das soziale Umfeld und die Gesellschaft.

Der stationären psychiatrischen Behandlung obliegen in unterschiedlichem Maße und nach individueller Indikationsstellung diese Therapieaufträge, sowie die Initiierung von Mitbehandlung durch andere Fachrichtungen und/oder Therapeuten und die Vermittlung von Weiterbehandlung.

Quelle: Ulrike Matthiensen 2021

Hinterlasse einen Kommentar